时间走得很快,第三季度这就过去了,这个季度读书的时间稍微有点长,也就多读了一些书。在读到的书中,有 13 本我读着不错,推荐给大家。说 13 本也不太对,其中《大商人读库本系列》一套共 6 本小册子。

以下推荐的书的排列顺序按照我阅读的时间由近及远排列。今天开始国庆长假,在随处走走依然不甚方便的现在,在假期读读书,喝喝茶也是一个不错的选择。

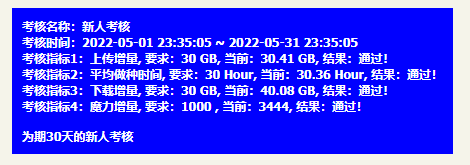

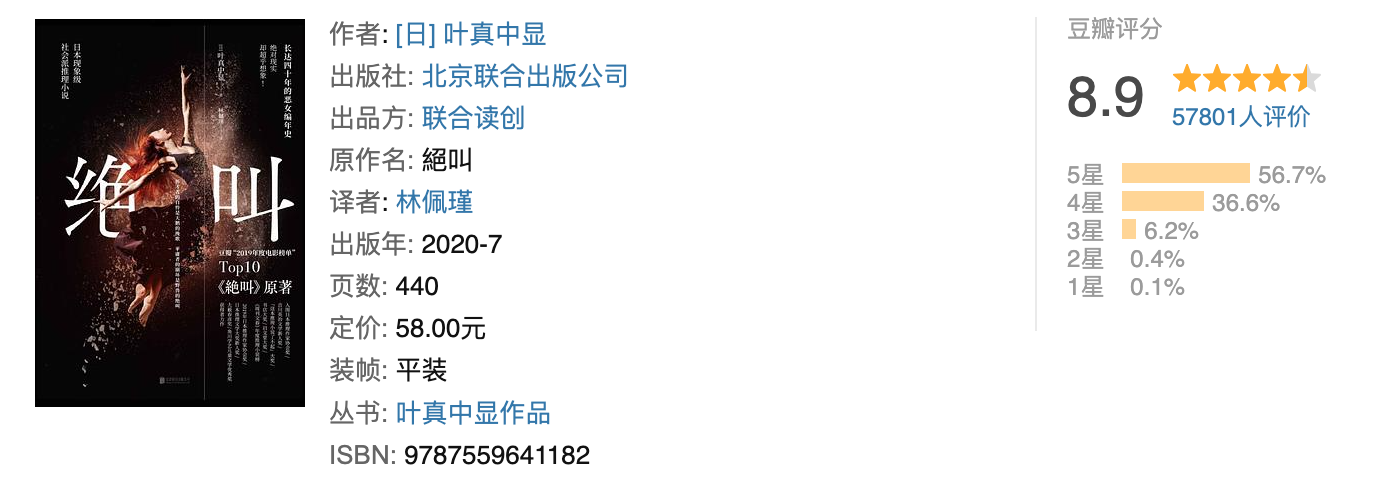

– 1 – 《绝叫》

这是这季度读完的最后一本书,这是本小说,故事以女主铃木阳子在单身公寓的「死亡」开始,把女主「一生」所在时代的日本社会讲了个精彩,繁华与衰落背后的种种虽然在故事中只是只言片语,但通过这只言片语你仿佛能看到整个社会在那个时代的人所要面对的是什么。对于个体来说,他或她可能只是时代的一粒灰尘,但灰尘也会在飘荡中来一场旅行,可能还有发自内心绝望的喊叫。

– 2 – 《高效能人士的七个习惯(30周年纪念版)》

这本书很久之前读过一遍,这次是复读,我读的版本是 30 周年纪念版,读完依旧带来了不少启发。正如书名中的「高效能」,如果你是追求高效能的人士,理应读一读,看看柯维留下的 7 个习惯如何使个人获得自我提升,成就自我的同时,又是如何激发组织迈向卓越。

我在豆瓣上给这本书打了 4 星,减少的一星主要是读起来略显啰嗦,去除这点来说这本书还是值得认真看看的。首先,这本书会让我们对习惯和效率的认识更进一步,我们在做事的时候要追求高效能,这也是我们成长和创造价值过程中的必经之路,好的习惯会促使我们在这条路上走动时成功的概率更高一些。其次,我们日常生活工作中其实也在践行这些习惯,比如「积极主动、以终为始、要事第一」,这是三个提高个人成长,获得个人领域成功概率的习惯,我们在日常都多少在应用这些习惯,为什么不能看看专家是怎么说的呢?

人是社会性动物,个人除了观内修己之外,还要跟公众打交道。我们要进入职场,我们要在社区生活,我们会有一些朋友,这就要我们把自己呈现给公众,发生互动,产生协作,创造价值。我们如何提高在公众领域成功的概率呢?「双赢思维、知彼解己、综合综效」这三个习惯会带来一些帮助。

人生旅途多少是这六个习惯的迭代与更新,而我们则据此成长,走完一生。对于我来说最大的收获来自于获得个人成长与成功的三个习惯「积极主动、以终为始、要事第一」,这是三个习惯每每看着简单,也能通俗理解,日常也在应用,却总是不能做的很好,这次读得时候发现就这三方面仍然需要提高。

– 3 – 《刘擎西方现代思想讲义》

这本书值得多读读,写的非常通俗易懂,对于阐述思想理论及发展史的书来说非常难得能有这么好读的,希望这样的学者能够多一些。我在豆瓣上给这本书打了 5 星,非常推荐大家读一读,其实从上面截图中的评价人数和对应的分数来看这本书也是值得阅读的。

现实离不开思想,思想内在于现实,我们日常生活中的种种行为都脱离不了思想助攻,从小到日常的购物,大到追问我是谁、我从哪里来要到哪里去的种种都脱离不了一个思想观念的框架。那么对于这些思想观念的来源的追问,就有助于我们理解和反思我们生活的世界,有助于我们做一个「清醒的现代人」。

整本书讲的都很精彩,比如开篇「中古今之变」部分,这部分介绍了「理性」的观念这个思想动力是如何让自然变成了不自然,这产生了两个基本观念的转变:人看待世界和人看待自己的观念发生了变化。这两种转变带来了两个现代性的问题:我们如何用理性来回答人生活的意义?既然相信人人自由平等,我们该如何建构社会秩序?

从自然变成不自然的过程中,如何建构「理性」,一些思想大家建立了自己思考的理论,这部讲义介绍了 19 位思想家建构的思想大厦基础与框架,以故事和结合生活中我们能看到和感受到的来娓娓道来,把每个人都讲的很精彩,这相当于给这些思想理论做了一个概览,把你带到门口,假如有一天真要研读某位思想家的理论著作,也会极有帮助。

– 4 – 《微信背后的产品观》

这本书是从微信产品创始人张小龙在腾讯的一次内部分享内容中整理而来的。微信可能是现在每个人每天都会使用的一款 App,正如微信所说的「微信是一个生活方式」,我想如今的微信是做到了这点。这也是一本我读完后在豆瓣上打了 5 星的书,推荐产品人都应该阅读。

整本书短小精悍,不到 5 万字。书中内容虽涵盖产品的各个方面,有细节也有抽象,但我读完这本书的感觉居然是强烈的统一性,这种统一性可能就是张小龙独有的思考。书中的每一段话都值得深思,每一部分都应该在做产品的时候思考一番。张小龙怎么思考的,在书中如你所见,自己做产品终究是要有自己的思考,可能沿途每个人看到的风景都不同,但一些路标是每个人都要路过并需要为之停留,然后在这些路标留下自己的选择和价值观。

– 5 – 《叫魂:1768 年中国妖术大恐慌》

这本书同样也是我读完后在豆瓣上打了 5 星的书,这本书挺有意思,我在读之前看到书名脑中浮现的是「天皇皇,地皇皇,……」这样小时候能够在电线杆上偶尔看到的小传单。开始读以后发现相去甚远,但其实也多少是有些关联。

书中从「叫魂」这个事件对当时帝国的社会种种做了一番考证。读着有意思的是,这么多年过去了,从字里行间依然能看到当下的种种在历史中的踪迹,用另一种方式看,或许「叫魂」正在上演。

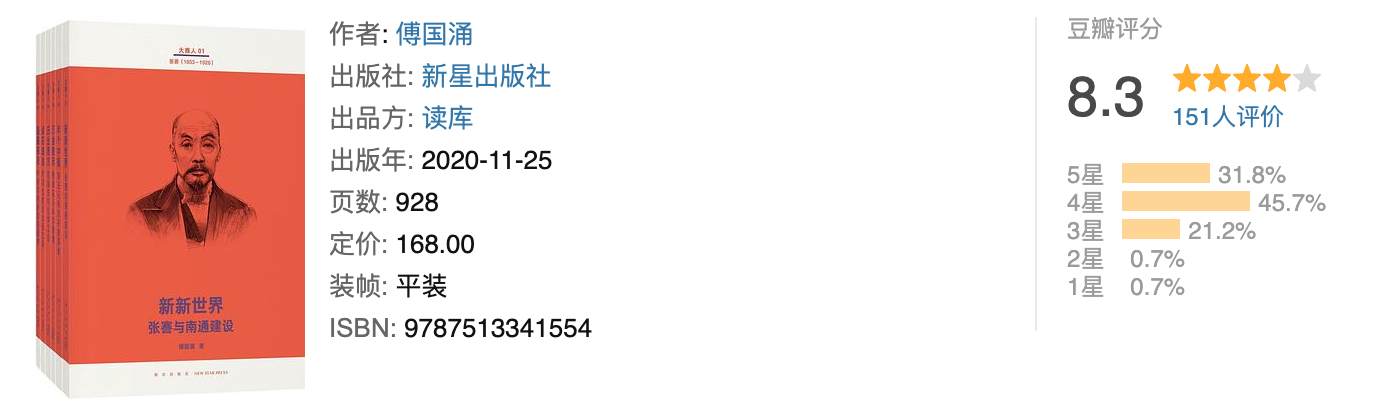

– 6 – 《大商人读库本系列》

大商人读库本系列共有 6 本小册子,分别介绍 6 位近代民营企业家,从书中的文字读来,这 6 位企业家都很值得敬佩,我读罢尤其喜欢张謇、穆藕初和刘鸿生。册子很小,读起来不费劲。

我读完后在豆瓣上给这个系列打了 4 星,减少的一星主要是读起来感觉没有讲透彻,写的都是表面的一二三这样框架性的东西,有些点到为止,在阅读的过程中可能需要根据时代和自古对于商认知进行脑补。但无疑的是可以从这 6 位近代民营企业创业和现代的民营企业创业做个对比,两者多少还有有些不同的。

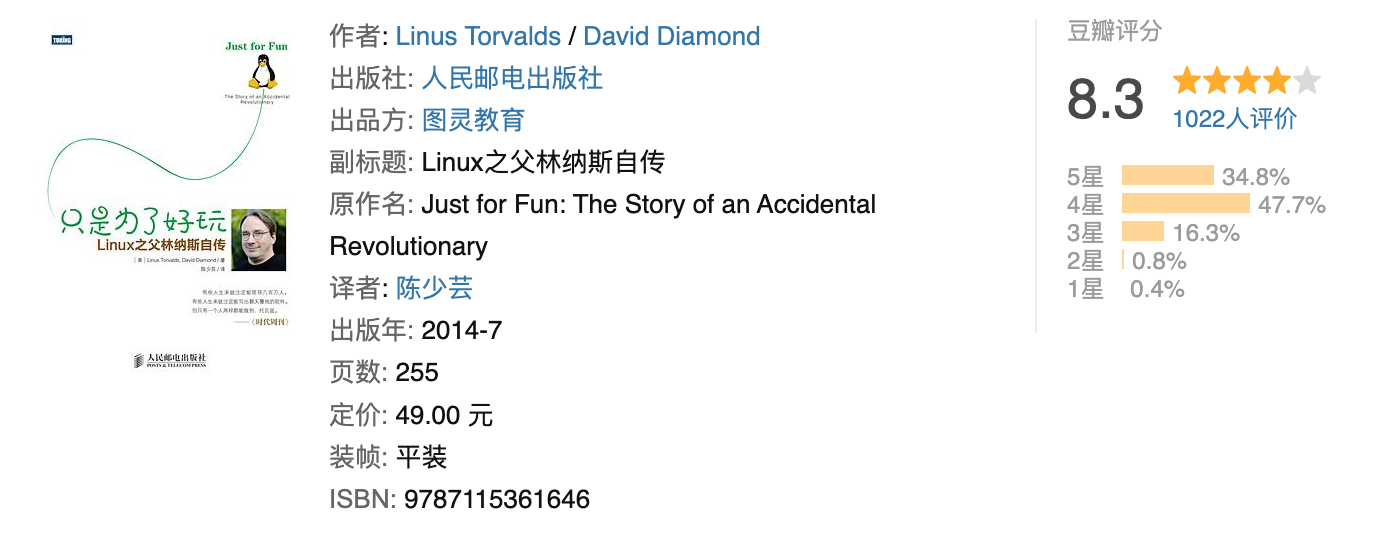

– 7 – 《只是为了好玩》

这是一本自传,自传的主人是创造了 Linux 的 Linus Torvalds,芬兰人,毕业于赫尔辛基大学,他是一个顶级的程序员,如果对程序员或者对 IT 行业感兴趣,可以考虑读一读。或许不在这个行业的人对他的产出 Linux 不熟悉,但是如果说所有的 Android 手机操作系统都是基于 Linux 内核的,可能大家就会有些模糊的概念了,而这个内核是由他一己打造的。

从这本自传中除了能看到成为顶级人士的共同特质「他们总是对自己做的事情很感兴趣,有强烈的好奇心,能彻彻底底搞明白所要解决的问题,并能找到优雅的方案,而且还能身体力行。」之外,还能看到一个书呆子、大鼻子的男孩的成长及 Linux 的诞生,以及他对于他所处环境「芬兰」和他眼中生活的意义,可能如他给书起的名字只是为了好玩。

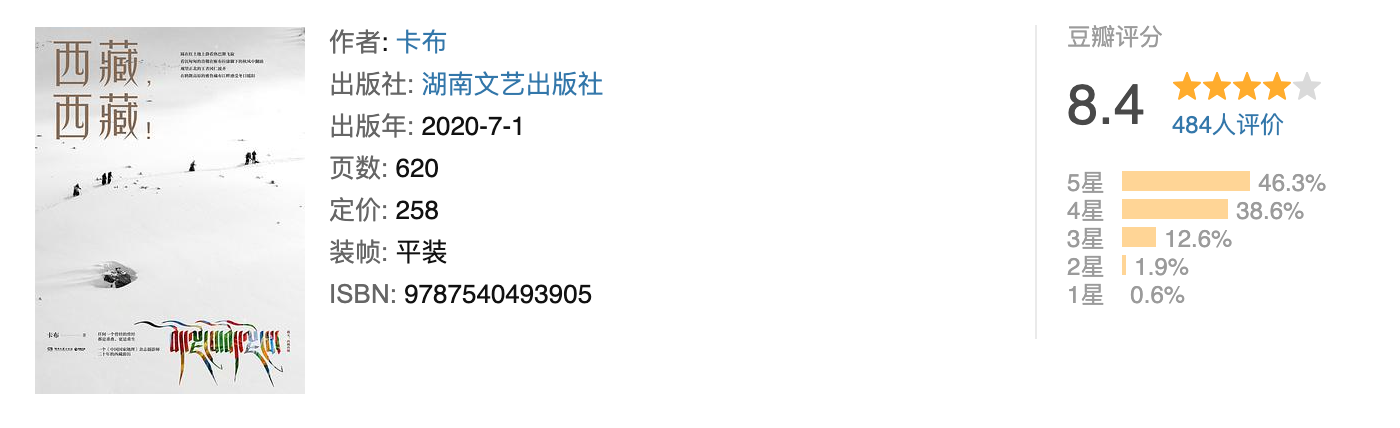

– 8 – 《西藏,西藏》

这本书在书架上有些时间,一直没读,在 8 月份准备看纪录片《第三极》时,我想应该先读完这本书,然后再看纪录片。这本书是作者卡布自己丈量之下的西藏,他几乎在不同的季节跑遍了整个藏区,他笔下的西藏和镜头下的西藏无疑是非常美丽的,这是一种具体且带着个性化的美丽,看完后再看《第三极》,静态的文字、照片和影像相辅相成,看到了桃花、藏纸、雕版印刷、打阿嘎、坛城、老鹰泉、唐卡、转山…… ,影像和文字照片重合在一起。

我出生在离西藏还不算远的大西北,却一直未能去西藏感受一下那里的神秘与美丽,毕竟那是离天最近的地方,心向往之。基本上写西藏的书总会拿来读一读,身虽不能至,读读书也挺好,至少让脑海先领略一番那里的风光。

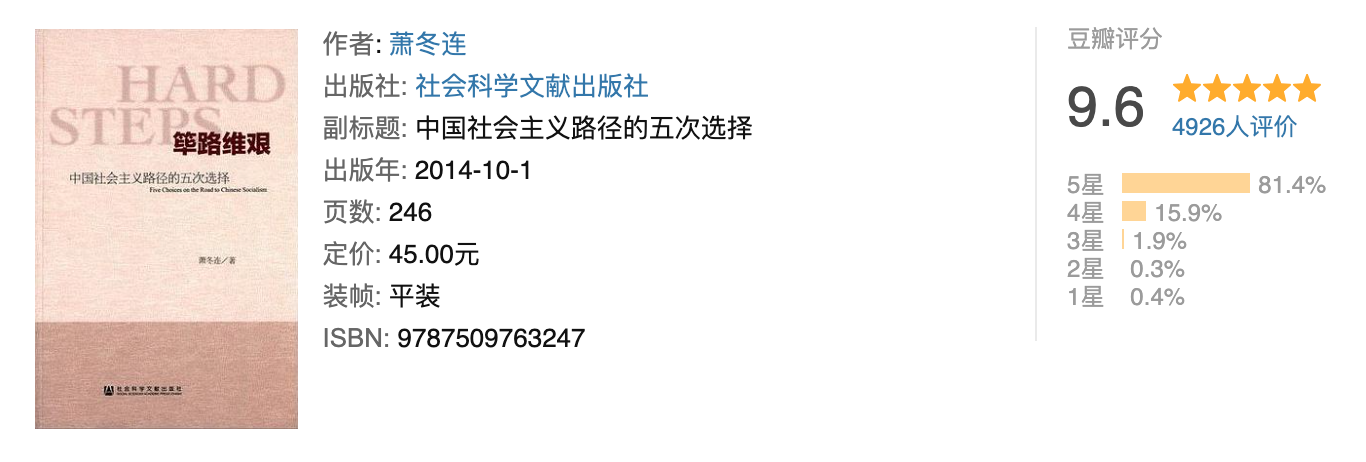

– 9 – 《筚路维艰:中国社会主义路径的五次选择》

这是一本讲政治史的书,而且是讲 49 年及其后,这其实挺不好讲,这本书不但讲了,而且评价还挺高,对于身在其中的我们,这本书就很值得一读。

读完有些感慨,现在能看到的基本都能在书中看到,没有什么新鲜事,我们的选择好像也就在这里面兜兜转转。其他不多说了,书挺好读,不太避讳,算是实事求是,当然有些克制。

– 10 – 《献给阿尔吉侬的花束》

这是一本小说,分在科幻小说这个类别中,我是没看到任何科幻的地方,倒是看到了因变化带来的一丝丝绝望。这也是一本我读完后在豆瓣上打了 5 星的书,这书读着会让人心情沉重。

这是一个有关智能改造的故事,改造智能的科学技术从实验小白鼠阿尔吉侬到心智障碍者查理身上的临床应用,让查理的报告从近步抱告到进步报告最后并没有完全再回到近步抱告,他终归还记得给阿尔吉侬坟上放些花,但仿佛已从黑暗到光明轮回无数。我们应该如何看待变化?

– 11 – 《哲学家们都干了些什么》

这是一本非常好读的哲学史,你甚至都可以把它当作「小说」来读,作者的行文比较风趣,风格活泼,如果想读哲学相关的入门书,这本书相当不错。它相当于提供了一个索引,给我们一个大概的轮廓,以便让我们大致了解各个哲学的观点。

但我们时刻要记得,这些只是结果与答案,哲学家们获得这个观点(或者说答案)的过程中的思考与论证我想才是真正的宝藏,但找到宝藏很辛苦,也很枯燥。所以不妨将此书作为一个哲学方面的历史泛读,如果真正对哪个观点感兴趣,再深入进去探索一番也未尝不可。

– 12 – 《写作是门手艺》

这是一本工具书,在书中师傅手把手教徒弟写作的手艺。小学、初中、高中都是作文,大学开始论文,论文算是学术写作这个范畴中的活儿了,这本书就是一本教你如何进行学术性写作的工具书。

我在读的过程中时不时地就会发出一些感慨:“要是当时在大学写论文的时候有这样的工具书作为参考该有多好呀”,所以建议刚考入大学的应该入手一本看看,相信对未来的论文完成会很有帮助。当然除了类论文的学术性写作之外,只要想写点字的人读这本书都应该有所收获,比如问题意识,如何选题,如何读,如何组织结构等等。

在读读过程中也有感觉凌乱的部分,比如故事,其实删除这些,仅仅保留学术写作的手艺可能会更纯粹一些。

– 13 – 《可能性的艺术:比较政治学 30 讲》

这本书 5 星推荐,这是一本政治学的普及读本,浅显易懂,能让人轻松地读进去,很适合我这个小白。我读下来的获得的启发主要有:视角很重要,多面性观察更有收获,可能性无下限但有上限。

本文首发于我的微信公众账号「时间易逝」,欢迎订阅我的微信公众账号

在微信中搜索「doevents」或用微信扫描页面右上方二维码可订阅我的微信公众账号